朝から灰色の雲に覆われて暗く、ぽつぽつと雨が降っています。

少し寒く感じられますが、厚着をすれば、耐えられないほどではありません。

今年最初のゴミ出しのために朝7時半の起きましたが、既に大きなごみ袋が2つ網の中に鎮座していました。

昨日から仕事始めの会社も多いので、出勤ついでに誰かマンションの住人が出したのでしょう。

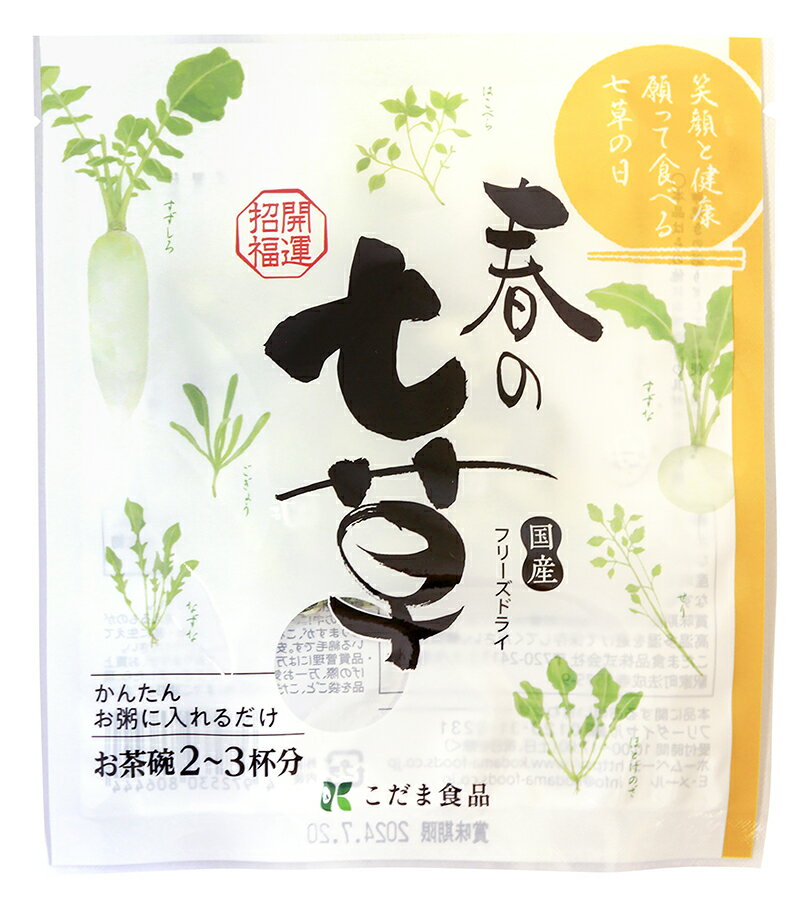

お正月元日から数えて今日は7日七草粥です。

血圧計の記録を、パソコンのエクセル互換シートへ移し替えていると、この1週間もあっという間であったと感じます。

七草粥とは、食することで、一年間、無病息災に過ごせるという思いが込められています。

古来中国では1月7日は「人日の節句」という行事の一日です。

この人日とは、字の通り人の日です。

これは、1月1日を鶏、犬、いのしし、羊、牛、馬、人と一日ずつ順番に占い、7日目が人を占う日なので、七種菜羹(ななしゅさいかん)を食べて無病息災を祈願する風習がありました。

日本には奈良時代に伝わったとされています。

日本に伝わると、1月15日に米、あわ、ひえなどの7種類の穀物でおかゆを作る「七種がゆ」の習慣と一緒になり、春の七草を入れて、「七草粥」と変化してきたといわれています。

中国から日本に伝わった人日の節句の時に食べる食事として伝わったものが変化して、七草粥になりました。

はじめのころは、貴族たちの儀式としていたので、庶民的にはあまり知られていませんでした。

庶民に広がったのは、江戸時代に五節句のひとつになり、庶民にも行事として知れ渡るようになりました。

日本の風習にはその由来を調べると、いろいろと味わい深いいきさつがあるものです。