7月に入ったと思いきや、すでに10日となりました。

小雨の降り続く曇り空の中にも、晴れ間が時折見られるようになりました。

来週からは更に晴れ間が見られる日が多くなるそうです。

やがて来る梅雨明けそして盛夏、時が過ぎれば訪れる季節の変わりは、何が起きようと変わらぬ時の流れの営みです。

名古屋の天気は、小雨、最低23度、最高31度、風速1.39m/s、湿度68%、ムッとする中に風を感じました。

川越宗一の「熱源」を読み始め、既に後半に入りました。

本小説は、2020年の第162回直木賞を受賞した作品です。

全462ページに渡る長編小説です。

「熱源」はアイヌ民族を題材とした歴史小説です。

描かれている時代は、明治から太平洋戦争の終戦までです。

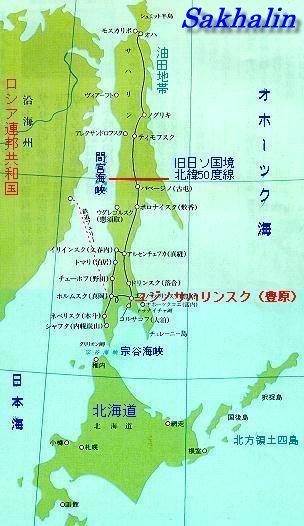

主人公の一人はは樺太で生まれたアイヌのヤヨマネクフです。

もう一人の主人公はポーランド人でロシア皇帝暗殺未遂事件を謀った罪で樺太に流刑囚として送られたブロニスワフ・ピウスツキです。

ヤヨマネクフが9歳の時、日本とロシアの間で、千島列島との交換で樺太はロシアの領有となり、ヤヨマネクフの家族は北海道の対雁(ついしかり)に移り住みます。

ヤヨマネクフたちアイヌは、さげすまれ、差別を受けます。

ヤヨマネクフは対雁村のアイヌの頭領チコピローに育てられ、成長して村一番の美しいキサラスイを妻をめとり、息子も生まれます。

しかし村に流行した痘瘡(天然痘)によりキサラスイを失います。

ヤヨマネクフは琴を弾いてほしいとキサラスイに請われ、妻に琴の弾き方を教えられるままに旋律を歌い繰り返すうちにその夜を過ごし、翌朝、妻の遺骸を背負い野辺に送ります。

数年後、ヤヨマネクフは「いつか故郷に帰る」という妻との約束を果たすために息子トゥペサンペとともに樺太に戻ります。

一方、ブロニスワフ・ピウスツキはリトアニアに生まれたの法科を学ぶ大学生でした。

祖国はロシアの領土となり、ロシアの同化政策によって、リトアニアの母語であるポーランド語を話すことさえ禁じられていました。

ブロニスワフ・ピウスツキは皇帝の暗殺計画に巻き込まれ、流刑囚としてサハリン(樺太)に送られました。

ブロニスワフは木工所で苦役囚として過ごすうちに、この厳寒の地で肉体か魂の死を待つばかりの自身の姿に苛まれます。

ある免業日の日曜日に、雪原の中でトナカイを狩る先住民ギリヤークのチュウルカと出会い、その生きる姿に惹かれます。

やがてブロニスワフは、興味の赴くまま、厳しい自然に順応して生きるギリヤークの村へ出かけます。

チュウルカに向かって「あなたたちにこの凍てつく島で、生きる熱を与えたものが何かを知りたくて、ここへ来た」と言います。

こうしてブロニスワフは、ギリヤークの村へ出入りするようになります。

ブロニスワフは、サハリン行政府からの布告を平易な言葉で説いたり、手書き代筆をするうちに村人に受け入れられていきます。

ブロニスワフは村で見たり聞いたりしたことをノートに記録していきます。

ある日、テロ組織「人民の意思」の残党で、サハリンへ行政処分でい送られてきた民族学者のレフ・シュテルンベルグが訪ねてきます。

彼はブロニスワフが作ったノートを読んで「私の書籍をやるから、まず学問的な作法や手法を会得したまえ。そして論文を書き、私に見せろ。しかるべきいくつかの学会に、私から送ろう」と言い、「島からでられるかもしれないぞ」と言い足します。

やがてブロニスワフの元へ続々とシュテルンベルグから書籍が送られてきます。

ブロニスワフは、シュテルンベルグに「帝立ロシア地理学協会」という学術機関の存在を教えてもらい、論文や研究成果がまとまるたびに送付し続けました。

ブロニスワフは、サハリン(樺太)のアイヌやギリヤークなどの先住民族の文化の研究をさらに進め、やがて地理学協会にも認められ、知られるようになります。